2025年7月3日下午,第三届中国-东盟公共卫生合作论坛“人工智能赋能气候变化与健康研究”分论坛在北京大学顺利召开。论坛聚焦人工智能技术在极端气候事件(如高温热浪、洪水)及环境污染与健康等关键领域的创新应用,特邀国内外气候变化与公共卫生领域的权威专家,联同政府部门代表展开深度对话。通过搭建这一高端交流平台,旨在提升社会各界对气候变化挑战的认知水平,推动亚太地区形成人工智能赋能气候变化应对的协同创新体系。主旨演讲/专题报告由公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系副研究员高旭主持。

李湉湉研究员发表主旨演讲

中国疾病预防控制中心环境所副所长李湉湉在报告中系统梳理了近五年全球极端天气事件的演变趋势,特别量化分析了寒潮与热浪等极端气候事件造成的重大经济负担及公共卫生影响。李湉湉着重指出,构建极端天气健康风险预警体系是提升气候适应能力的关键举措。她创新性地提出通过高温热浪健康风险预警模型精准识别敏感性疾病发生规律,并据此研发了具有实践价值的高温健康风险预报预警产品。该技术突破实现了从传统气象预警向健康风险预警的范式转变,使预警系统不仅能预测高温天气,更能前瞻性评估其潜在健康危害,为公共卫生干预提供了科学决策依据。

Enkhtsetseg Shinee博士发表专题报告

世界卫生组织西太平洋区域亚太环境与健康中心主任Enkhtsetseg Shinee系统介绍了世卫组织在西太区开展的气候变化与健康工作。她强调,极端气候事件不仅导致海平面上升等严峻生态环境问题,更对医疗卫生体系构成系统性挑战。为此,世卫组织在全球及区域层面推行两大战略举措:一是全面提升医疗卫生系统气候韧性,加快推进医疗领域脱碳进程;二是构建跨部门协作机制,充分释放气候行动的健康协同效益。

Steve Hung-Lam Yim副教授发表专题报告

南洋理工大学亚洲环境学院院长助理、副教授Steve Hung-Lam Yim系统阐释了人工智能大模型在解析空气污染与健康复杂关联中的创新应用。他重点提出两大研究方向:一是基于AI时空建模技术,动态评估环境变化对人群健康的时空异质性影响;二是运用人工智能方法,精准识别空气污染健康效应的临界阈值,为制定精准化的环境健康干预策略提供科学依据。

Victor Hoe Chee Wai教授发表专题报告

马来亚大学社会与预防医学系主任Victor Hoe Chee Wai介绍了人工智能在环境卫生领域的创新应用。他重点指出,AI技术主要从以下四个维度推动环境卫生领域的发展:一是构建智能化的医疗监测预警系统;二是提升环境危害识别与健康风险预测的精准度;三是优化环境健康法规的智能合规管理;四是实现基于大数据的个性化健康干预和职业人群健康促进。尤为引人注目的是,他通过现场演示,生动展示了Chat-GPT在环境健康风险评估、政策解读及公众健康教育等场景中的具体应用方法。

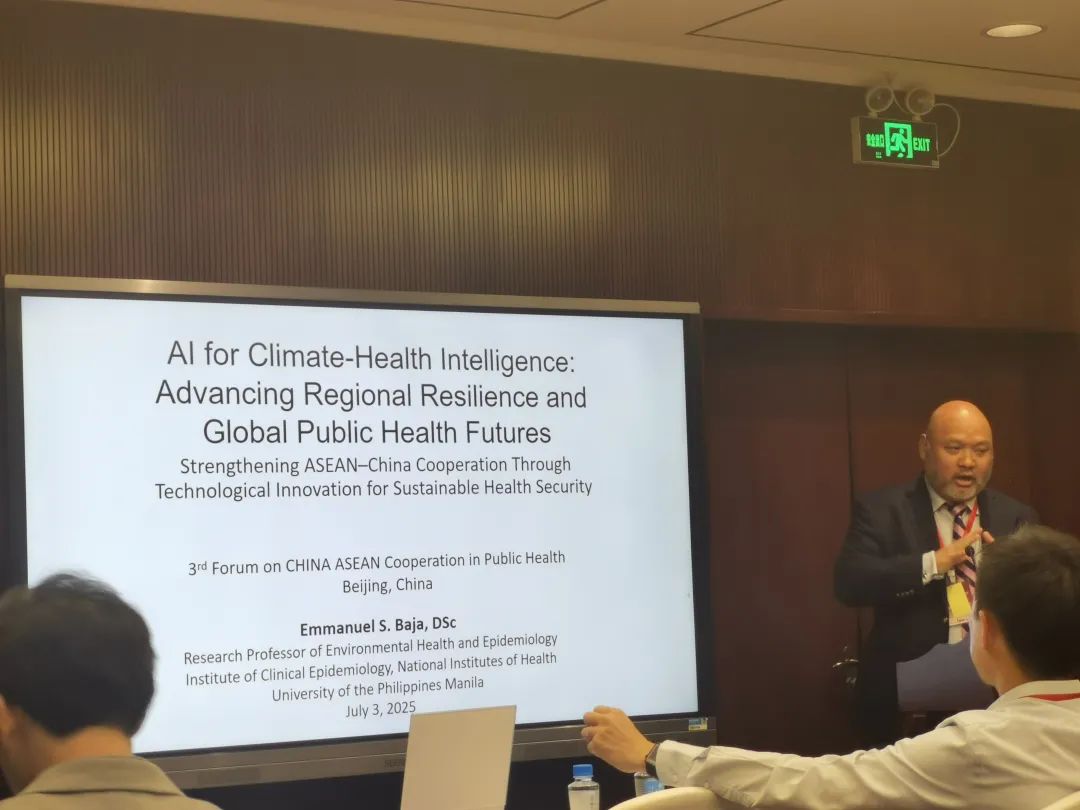

Emmanuel Baja发表专题报告

菲律宾大学马尼拉分校环境流行病学教授Emmanuel Baja分享了其团队关于铅暴露与心血管疾病关联性的最新研究成果。基于实证数据分析,他提出环境健康研究的两个重要发展方向:首先,应整合多源环境卫星数据与AI预测模型,构建具有时空解析能力的疾病风险预警系统;其次,需推动智能穿戴设备在环境医学中的创新应用,通过实时生理监测数据与环境暴露参数的融合分析,实现个体化环境健康风险评估。

刘起勇研究员发表专题报告

世界卫生组织媒介生物监测与管理合作中心主任、中国疾病预防控制中心传染病预防控制所研究员刘起勇指出全球变暖使低温限制栖息地的虫媒以6.1km/10年的速度向北扩散,而经济全球化带动贸易全球化促使物种在全球范围内进行史无前例的大规模迁徙,导致媒介生物传染病在世界范围内传播。因此完善病媒生物入侵防控策略与技术体系,建立高危入侵病媒生物名录,强化口岸预警拦截能力,健全病媒生物监测体系,实现入侵物种的及时发现与清除,完善部门间统筹协调机制,提升联防联控效能对保护国民财产、健康有重要意义。

底骞副教授发表专题报告

清华大学万科公共卫生与健康学院副教授底骞阐述了人工智能在气候变化与健康领域的创新应用范式。其研究团队提出三阶段技术路线:首先构建多源异构的真实世界数据集成平台,实现环境暴露与健康数据的标准化汇聚;继而开发具有时空特征解析能力的多模态大模型;最终建立个体化健康风险评估系统,通过动态预测慢性病发病风险,为公众提供精准化健康干预建议。该研究突破传统环境健康研究的局限,开创了"数据驱动-智能预测-精准干预"的全新研究范式。

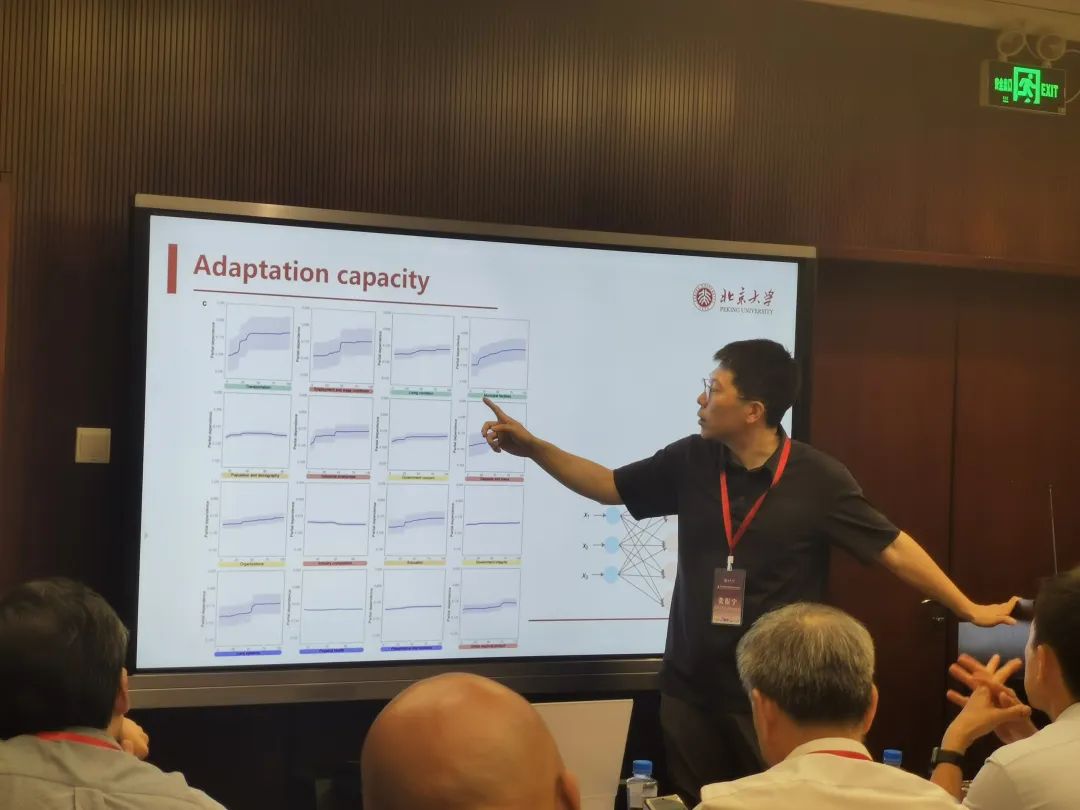

张振宇副研究员发表专题报告

北京大学公共卫生学院副研究员张振宇系统阐述了其团队运用随机森林等人工智能技术在提升区域气候韧性政策制定中的创新应用。通过机器学习建模分析,张振宇团队揭示了区域气候韧性形成的两大核心驱动力:一是经济基础支撑,二是生态环境质量。研究发现呈现显著的空间异质性特征——高韧性地区通过实施居住环境改善、市政工程升级和教育水平提升等多元化发展策略,能够获得更显著的气候适应效益。值得注意的是,教育投入、生活条件改善、基础设施建设和政府政策支持这四个维度的干预措施,在不同韧性水平地区均呈现持续边际效益,未出现效益饱和现象,这为制定长效气候适应投资策略提供了重要科学依据。

圆桌讨论环节

下半场论坛圆桌讨论由北京大学公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系黄薇教授主持,讨论嘉宾包括南洋理工大学亚洲环境学院院长助理Steve Hung-Lam Yim副教授、郑州大学公共卫生学院薛源老师、大理公共卫生学院院长何作顺教授以及安徽理工大学公共卫生学院汤书琴副教授。专家们围绕“东盟国家与中国在人工智能赋能气候变化与健康领域的前沿探索”展开讨论,分享了各自的看法与见解。

此次“人工智能赋能气候变化与健康研究”分论坛汇聚了来自中国和东盟相关领域及不同行业的专家学者。与会者通过主旨演讲/专题报告和圆桌讨论分享了最新的研究成果,为中国和东盟在亚太地区加强人工智能赋能气候变化与健康协同一体化的目标实现提供重要参考。